Как блестящий метеор, промелькнул над нивой Востоковедения потомок киргизских ханов

и в то же время офицер российской армии Чокан Чингисович Валиханов.

Н.И. Веселовский (1848 – 1918)

Я знал, что зимовка Валихановых находится в урочище Серембет, но теперь лето, аул Валихановых откочевал на летовку, следовательно, в Серембете искать его нечего; нужно было в Кокчетаве узнать, где находится летовка Валихановых; да и о самом Серембете я не знал, в каком расстоянии он лежит от Кокчетава.

Г. Делазари дал мне в проводники одного из «почтовойше», которые состоят на службе при уездном полицейском управлении. Так называются полицейские рассыльные из киргизов. Это обыкновенно бойкие, расторопные люди, соединяющие знание кочевых обычаев со знанием русского языка, незаменимые для русских чиновников во время их разъездов по степи. Данный мне «почтовойше» носил имя Найман; он потом, в дальнейшей нашей поездке, оказался неоценимым товарищем.

Еще до моего знакомства с Найманом я от кого-то получил приятное известие, что султан Чингис жив. Вслед за тем Найман в тот же самый день, как мы с ним познакомились, привел в мою квартиру родственников султана Чингиса, по каким-то делам приехавших в Кокчетав. Они сообщили, что Чингис стоит под горой Тохту, в 30 верстах от казачьего селения Бабыка. Приехавшие родственники Валиханова рекомендовали мне прожить несколько лишних дней в Кокчетаве, чтобы дать им время, справив свои дела, уехать вперед и оповестить султана Чингиса; нам бы из аула выслали в Бабык тарантас и лошадей. Но времени и так было потеряно много, согласиться было нельзя, и мы на другой день выехали из Кокчетава по дороге в Бабык. Со мной ехал также студент Петербургского университета киргизский султан Султан-Газин, которого я пригласил сопутствовать мне в качестве переводчика, встретившись с ним еще по дороге в Петропавловск. Найман сидел у нас на козлах.

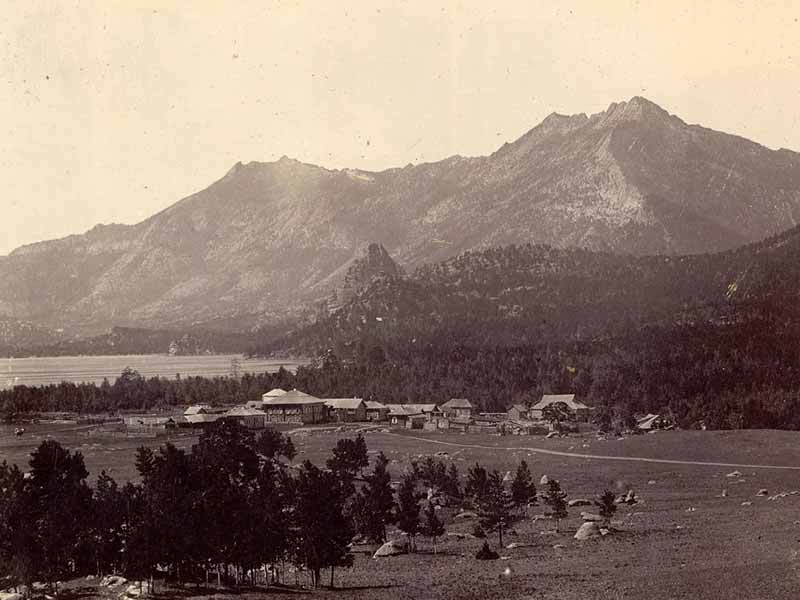

По всей дороге до Бабыка нам попадались русские селения, так что везде мы ехали в тележке на сменных лошадях; местами станции были не более 15 верст. Всего в Кокчетавском округе насчитывается до сорока русских селений; частью это казачьи станицы, частью крестьянские деревни. Только первая станция от Кокчетава стоит одиноко среди такой же пустыни, как и та, которая окружает город Кокчетав; но неприглядные окрестности этого города не дают никакого представления о живописных картинах, которые открываются в глубине края, хотя схематические черты местного пейзажа и здесь уже есть: гора, при подошвы горы озеро, на берегу озера селение – вот схема здешних наиболее живописных местечек. Это все есть у города Кокчетава, но только те две горушки, которые торчат над озером, слишком ничтожны, чтобы ослабить монотонных характер прилегающей плоской степи; менее чем в час ходьбы можно быть на самой высшей их точке; они плоски, на них нет никаких скалистых выступов и, кроме того, они совершенно голы, безлесны, как безлесна и плоскость, окружающая со всех сторон большое кокчетавское озеро.

Словом, окрестности Кокчетава не дают никакого намека на красоты, которые скрываются за этими прозаическими предгорьями.

Селения, которые мы видели на дороге, Челкар, Янгистав, Аиртав – все расположены в живописных местностях; каждое лежит на берегу озера, над которым непременно, с одной стороны, круто поднимаются скалистые горы, покрытые густым сосновым лесом.

Промежуточные между горами сравнительно более плоские пространства покрыты более или менее густыми березовыми рощами, а промежутки между рощами покрыты высокой по колено луговой травой; люцерна иногда заливает целые десятины своим желтым цветом. В горах травы еще выше, некоторые своей высотой почти в рост человека напоминают могущественную растительность Алтая. Не мудрено, что в этот уголок устремилась волна переселенцев. Такие живописные места тянутся на сто верст к западу от Кокчетава и на сто верст к востоку. Особенно красивы, по общему отзыву, места к востоку от Кокчетава, именно окрестности озер Щучьего и Борового, а также окрестности селения Котур-куль к югу от Кокчетава.

Три названных селения Боровое, Щучье и Котур-куль сделались в последнее время местами, куда ежегодно летом наезжает до пятидесяти человек из соседних губерний лечиться кумысом. Этот новый кумысный курорт имеет будущее; наплыв больных непременно будет разрастаться. Пока сюда приезжают гости только из сибирских городов, из Тобольска, Кургана и Омска; с проведением железной дороги до Петропавловска поедут, вероятно, и из Европейской России. У этого вновь открывающегося кумысолечебного района есть, конечно, недочеты, но много и преимуществ перед другими подобными местностями. Во-первых, железная дорога не доходит вплоть до места; от Петропавловска приходится еще 260 верст ехать до Борового или Щучьего; потом местное население и местная администрация пока не успели еще сделать никаких приспособлений для удобства больных; нет организованной медицинской помощи, нет библиотек. Но за то, во-первых, здесь жизнь дешевле, чем на каком-нибудь другом «кумысе» (Комната отдается за 4 рубля в месяц; мясо 4 копейки фунт, крынка молока 5 копеек, цыплята 15 копеек штука), во-вторых, едва-ли какой другой район может похвалиться лучшим достоинством этого напитка, чем кокчетавский район. И, наконец, в-третьих, ни на каком другом «кумысе» вы не будете жить в такой поэтической обстановке, как здесь.

На другой день по выезде из Кокчетава мы добрались до Бабыка. До сих пор мы ехали на земских лошадях, платя установленные прогоны; в Бабыке нужно было нанять вольнонаемных лошадей до аула султана Чингиса, то есть до горы Тохту, до которой, по словам бабыкских казаков, оставалось всего верст тридцать. Казаки, как настоящие цивилизованные люди, не дикари какие-нибудь, сумели верно оценить момент: дорога от Петропавловска до Бабыка около 250 верст стоила мне за пару лошадей немного больше восьми рублей; казаки же за провоз меня с моими двумя спутниками до аула Валихановых, т. е. за 30 верст, заломили тоже восемь рублей. Сколько я не прибегал к сравнительному методу, сопоставляя казачьи цены с тем, что мне стоило проехать от Петропавловска, я не мог убедить казаков; против моих доводов они умели выставить свои, — до горы Тохту хотя и считается тридцать верст, но в самом-ли деле тридцать, кто его знает, может быть и все сорок! Дойдем до горы, а вдруг окажется, что аул Валихановых стоит не у самой горы, а десять верст далее! Да и вообще это дорога в неизвестность, середина идет пустырем, тут могут встречаться и грабители.

Если бы я был культурнее, я подождал бы до вечера, позвал бы других охотников ехать в степь, а потом и третьих, сначала поторговался бы с одними, потом с другими, потом с третьими, и не на улице, как я это сделал, где с одним ведешь переговоры, а другие все слышат, а призывая каждого отдельно в дом, и наедине; словом, надо было разъединить противников и каждого уничтожить отдельно. Конечно, если б оставалось еще ехать верст сто, может быть я так бы и сделал; но осталась всего одна станция, завтра я буду уже среди нецивилизованных киргиз, и новые впечатления заслонят горечь этого поединка простофильства с китайским опытом. Казачья культура и выдержка восторжествовали, а я уступил.

Такого большого экипажа, в котором могли бы поместиться мы все трое с нашим багажом, здесь не нашлось, и потому нам пришлось ехать в двух тележках; каждая была запряжена одной лошадью и на каждой сидел казак кучер. В одной тележке поместились я и мой товарищ г. Султан-Газин, в другой наш багаж и Найман, с которым у нас начало зарождаться духовное родство. Мы поняли, что у нас с Найманом есть общие интересы и есть общие противники, что мы с Найманом составляем один лагерь, а казаки, которые нас везут, другой, и что надо насторожить внимание, — не станут ли казаки облегчать свой труд в ущерб нашей выгоде.

Сначала мы ехали по волнистой местности, покрытой березовыми рощами; дорога проходит то внутри березового леса, то по прогалинам между рощами. Горизонт был постоянно закрыт лесом, и если на горизонте были горы, то они были так незначительны, что не выдвигались из-за верхушек леса. Только влево на юго-востоке поднимались высокие скалистые и безлесные Аккан-бурлукские горы. К концу дня березовые рощи остались позади, мы выехали на безлесную степь, по которой протекает мелкая речка Аккан-бурлук. Казаки указали на небольшую горку, которая виднелась впереди, немного вправо от дороги. Это, по их словам, и была гора Тохту. Степь была совершенно пуста; нигде не было видно ни скота, ни людей. Солнце уже было низко, а до горы оставалось еще версты две.

Казаки предложили ночевать; они говорили, что все равно нам сегодня много что удастся доехать до горы Тохту, а поиски аула Валихановых придется оставить до завтра. Совет не был коварный, и оставалось только принять предложение. Остановились над рытвиной, в которой течет Аккан-бурлук, возле киргизской зимовки. Зимовка состояла из двух-трех хижин с плоскими крышами, с квадратными маленькими окнами без рам; у каждой хижины был небольшой двор, огороженный тыном. При каждом дворе, кроме хижины, есть еще одна постройка, которая по-киргизски называется чучели; она служит вместо кухни. Это бревенчатая шестигранная юрта без окон и печи, с земляным полом, с очагом посредине и с конической крышей, прикрытой дерном.

Эта ночевка в степи не предвиделась, и казаки не захватили с собой посуды, чтобы сварить чай. Пришлось в сухую лечь спать. Казаки надергали из тына хворосту, зажгли небольшой костер больше для развлечения, чем для удовлетворения физических потребностей, — и все улеглись на голой степи под открытым небом. Ночь была теплая, и небо ясное; дождь не угрожал, но спать было душно, потому что пришлось закрыть голову пледом от комаров. Найман предлагал расположиться в одной из киргизских хижин; там, он говорил, от комаров будет спокойнее, если внутри дома развести курево, но зато там была другая напасть – множество блох.

На другое утро голодные мы двинулись далее. Все видимое пространство степи было, как и вчера, безжизненно. Нигде не было видно скота, ни один всадник не показывался на горизонте. По сю сторону горы Тохту, не было никакого сомнения, аула не было; если б он скрывался в рытвине речки, его присутствие выдал бы бродивший около него скот. Все наши надежды сосредоточились на той точке дороги, где она огибает гору Тохту и, следуя параллельно долине реки Аккан-бурлука, поворачивает на запад. Тут мы ожидали увидеть новое колено долины, которое было загорожено горой; в нем, может быть, и прятался аул Валихановых. Один из казаков увидел на горе Тохту какие-то темные пятнышки; он думал, что это бродит скот, но Найман сказал, что это, может быть, и камни.

Наконец, мы доехали до критического пункта. Перед нами открылось новое пространство, которое ранее было закрыто возвышенностями, но положение не изменилось. Ни одного радостного признака, ни малейшего загадочного пятнышка. Все начинаем волноваться. Казаки неохотно идут вперед; мы ждем, что сейчас начнется разлад наших интересов, что мы заспорим. И, в самом деле, спор между казаками и Найманом загорелся. По мнению казаков, напрасно продолжать поиски аула Валихановых, его тут нет и не было.

В самом деле, что же было делать? Чтобы ехать в степь далее другие сутки, до тех пор, пока не доедем до аула Валихановых, нужно начать новые переговоры с казаками, а что они запросят теперь, когда, кроме них, никого нет? Или вернуться назад в Бабык?

Найман, однако, знал отлично обыкновения своего народа, умел ориентироваться в подобных обстоятельствах и энергически настаивал на том, что надо ехать вперед. В Кокчетаве киргизы сказали, что аул Валихановых стоит у горы Тохту; не зря, конечно, сказали, обманывать не станут. Аул где-нибудь тут. Султан Чингис тронулся с летовки на зимовку, и другой дороги ему нет как тут, мимо горы Тохту; ему некуда деваться. Султаны всегда стоят на речках; вот тут и речка, и аул где-нибудь подле речки.

Найман говорил с такой уверенностью, как будто все это было для него аксиомой. Казаки сдались и согласились еще податься немного вперед, до ближайшего бугра; если с этого бугра ничего не увидим, поворотим назад. Доехали до бугра и не только до этого, но и до другого подальше, но никаких признаков аула не открылось. Казаки торжествовали. Никакого сомнения, что аула близко нет; около большого аула где-нибудь на горах был бы виден скот. Но это соображение казаков в глазах Наймана не имело никакой цены: солнце на вершине неба, жара, зачем же скот будет ходить по горам; он теперь стоит сгруженный у реки, на дне речной рытвины, и его не видать.

В это время сзади нас вдали были замечены два всадника, которые переезжали степь поперек нашей дороги. Они как будто ехали к тому же пункту, что и мы, только другой, более прямой дорогой, через гору. Появление всадников окончательно убедило Наймана, что аул находится впереди на нашей дороге. Они едут налегке, без багажа, без вьючной заводной лошади, значит, какие-то родственники или знакомые едут в гости в аул, который где-то недалеко. Казаки должны были согласиться, что тут где-то есть аул; если не тот, который мы ищем, то какой-нибудь другой; в нем мы, по крайней мере, что-нибудь узнаем о Валихановых.

Едем. Вдруг перед нами открывается неглубокая впадина к земле и в ней какой-то табор. Вот и аул Валихановых, думаем мы; кажется, и Найман так думал. Но странно: юрт не было видно, одни только телеги с уложенною на них поклажею, завернутою войлоками, и между ними небольшие балаганы, наскоро построенные из красных юрточных решеток.

— Э, они кочуют! — сказал Найман, как только увидел табор.

Хотя я провел немало времени в степях, но мне никогда не приходилось кочевать вместе с кочевниками; во всех путешествиях я ходил своим собственным аулом и никогда не видел кочевого табора на остановках во время передвижения с летовки на зимовку. Юрт в этом случае не ставят, а устанавливают шалаши из юрточных решеток. Чаще всего берут два «каната» (Решетка, из которой образуется цилиндрическая нижняя часть юрты, состоит из нескольких отдельных звеньев, которые связываются вместе; отдельное звено называется «канат») и ставят их так, как дети строят домики из карт в виде двускатной крыши; такие шалаши называются по-киргизски ит-арка – «собачья спина». Еще проще другой шалаш, киргизское имя которого я забыл, а в переводе оно значит «чангарак прислонен» (Чангарак – это деревянный обруч, которым венчается свод юрты); это значит, что обруч, который образует вершину свода юрты, прислонили к телеге сзади, да набросили на него войлок и больше ничего.

Подъехав к табору, мы узнали, что это еще не аул Валихановых, а чей-то чужой, что до аула Валихановых остается еще с версту проехать вниз по той же речке. Вскоре, к общему нашему удовольствию, мы увидели два других аула, расположенных на противоположном берегу реки Аккан-бурлук: один — выше по реке, другой —в полуверсте ниже; первый был аул племянников султана Чингиса, сыновей его брата Альджана, второй — его самого. Этот, последний, состоял из десятка больших юрт и нескольких малых шалашей; юрты были окружены телегами, большею частью пустыми, разгруженными; две белые юрты стояли на близком друг к другу расстоянии; потом оказалось, что в одной из них помещался сам султан Чингис с женой, а в другой — его младший сын Кокуш со своими детьми.

Подъехав к рытвине, в которой текла река, мы остановились против аула на другом берегу. Нас от аула отделяла только речная рытвина, на дне которой, частью в воде, стояли табуны и стада, совершенно согласно предсказанию Наймана. Киргиз, провожавший нас верхом на лошади от первого табора, уехал вперед с нашими визитными карточками. Мы видели, как он переехал через реку, поднялся на террасу, подъехал к юртам, слез с лошади и вошел в юрту Кокуша. Найман остался с нами и, сидя на козлах, истолковывал те движения и действия, которые мы замечали в ауле и которые, очевидно, были вызваны нашим появлением.

— Пошли с докладом к Чингису. — Хотят принять, откинули тюндюк (Войлок, которым закрывается верхнее дымовое отверстие юрты); значит, ладят юрту, стелят ковер.

Когда наши телеги переехали реку и поднялись на террасу, из дверей юрты вышел прилично одетый мужчина лет около сорока, красивой наружности, с важной осанкой и меланхолическим взглядом; это был Кокуш. Он был одет почти по-европейски, на нем было белое летнее платье; пиджак и узкие панталоны; только красная феска придавала его фигуре вид мусульманина. Этот смешанный костюм напоминал булочника, анатолийского турка в Севастополе или Феодосии в Крыму. Приглашенные Кокушем войти в юрту и уже знакомые с киргизским этикетом, мы с султаном Султан-Газиным вошли и заняли свои места на разостланном ковре, на правой половине юрты. Разговор начался с обычных приветствий; Кокуш говорил сдержанно, так что мы не знали, приятные ли мы гости или нет. Кокуш недавно овдовел; на руках его осталась застенчивая девица Тума, в возрасте младшей гимназистки, и резвый мальчик Шерджан.

Через несколько минут из другой юрты пришел Якуб, старший сын султана Чингиса, и разговор оживился. Якуб был одет совершенно в такой же костюм, как и Кокуш. Это, очевидно, была киргизская мода конца XIX столетия. Якуб властно вошел в юрту, поздоровался с нами громко, не церемонясь, и сел между нами и хозяином юрты, т. е. занял первое место на хозяйской половине, стушевав Кокуша на второй план. Он отдавал приказания слугам Кокуша, как будто сидел в своей собственной юрте, и к нашему приезду отнесся как первое лицо в ауле, обещая устроить наше пребывание в степи. Словом, он был в роли старшего брата.

Через полчаса в юрту вошел киргиз, очевидно посол из юрты султана Чингиса, и обратился к Якубу с докладом. Выслушав его, султан Якуб передал нам по-русски: «Папаша зовет вас к себе на чашку чаю!»

Мы двинулись в главную юрту аула всей нашей компанией: я, султан Султан-Газин и Найман, а также Якуб и Кокуш.

В главной юрте вместе с султаном Чингисом жили его жена (байбиче) и девица Чаукобай, внучка Чингиса. Когда мы сидели в юрте Кокуша, Якуб старался приготовить нас к впечатлению главной юрты; он, по-видимому, боялся, как бы мы, увидевши Чингиса, не испытали разочарования; он предупреждал нас, что папаша теперь уже не прежний, сделался больным стариком, ум его стал ребяческий. Оказалось, что сын слишком уж мрачными красками обрисовал состояние своего отца. Султан Чингис, несмотря на свои 85 лет, был еще бодрый старик; до последнего времени он делал свои перекочевки не в тарантасе, а верхом на лошади; года три тому назад он женился на новой жене. Со старой женой Зейнеп, матерью Чокана и его братьев, Чингис прожил 52 года.

(Продолжение следует)

Наше сообщество в Вконтакте. Подпишись, чтобы быть в курсе новостей!